Hommage aux bus et cars Chausson

Règles du forum

Avant de poster un message, merci de lire la charte d'utilisation des forums. Vous pouvez aussi consulter les mentions légales de Lineoz.net. Ce forum dispose d'une charte spécifique, merci d'en prendre connaissance.

En cas de problème sur un sujet, merci d'alerter l'équipe de modération en cliquant sur le point d'exclamation du message souhaité.

Avant de poster un message, merci de lire la charte d'utilisation des forums. Vous pouvez aussi consulter les mentions légales de Lineoz.net. Ce forum dispose d'une charte spécifique, merci d'en prendre connaissance.

En cas de problème sur un sujet, merci d'alerter l'équipe de modération en cliquant sur le point d'exclamation du message souhaité.

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

oups!

alors pour un Drouin en Chausson:

haut = bleu 5022

bas = bleu 5012 ?

jupes = argent ou gris 7040

C' est bien cela ?

Et le 5018 sert à quoi en fait ?

J' ai un Bernard MAP en attente: 5022 + 5012 ?

On connait les 2 Chausson, du moins leur partie supérieure, à la gare routière de Rennes (ligne Rennes-Nantes). Ce sont dailleurs à priori des sc3, au vu de la grande ceinture sous baies.

Il sont d' une période plus moderne, avec des teintes différentes, sf erreur ? Ou bien bleu 5012 + gris 7040 ?

alors pour un Drouin en Chausson:

haut = bleu 5022

bas = bleu 5012 ?

jupes = argent ou gris 7040

C' est bien cela ?

Et le 5018 sert à quoi en fait ?

J' ai un Bernard MAP en attente: 5022 + 5012 ?

On connait les 2 Chausson, du moins leur partie supérieure, à la gare routière de Rennes (ligne Rennes-Nantes). Ce sont dailleurs à priori des sc3, au vu de la grande ceinture sous baies.

Il sont d' une période plus moderne, avec des teintes différentes, sf erreur ? Ou bien bleu 5012 + gris 7040 ?

- PHEBUS-171

- Rang : Passéoz Hebdo

- Messages: 528

- Inscription: 14 Avr 2009 22:31

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Pour les Chausson les plus vieux : 5022 en haut et 5018 en bas. Le pare chocs et bas de caisse des versions luxe ca ressemblait a du Chromé ou de l'alu poli.

Pour les SC3 et les S45gt / S53M, 5012 en haut et 7040 en bas

Pour les SC3 et les S45gt / S53M, 5012 en haut et 7040 en bas

Partagez vos souvenirs sur les cars DROUIN Frères et Transports et Tourisme de l'Ouest de Nantes en rejoignant le groupe facebook :

https://www.facebook.com/groups/825616910864888/

https://www.facebook.com/groups/825616910864888/

- ben0212

- Rang : Passéoz 1 heure

- Messages: 41

- Inscription: 18 Aoû 2007 10:26

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonjour

Merci à Ben0212 concernant la livrée bleue des autocars Drouin.J'opterais plutôt vers le 5022 en haut et le 5012 en bas mais je peux me tromper.

Bon week-end.

Bernard

Merci à Ben0212 concernant la livrée bleue des autocars Drouin.J'opterais plutôt vers le 5022 en haut et le 5012 en bas mais je peux me tromper.

Bon week-end.

Bernard

- BBernard

- Rang : Passéoz Hebdo

- Messages: 603

- Inscription: 17 Sep 2022 8:38

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Salut

Voilà un petit moment que je n'étais pas venu sur ce fil (pas depuis l'année dernière en fait )

)

J'ai découvert le superbe film de Nevers, splendide, d'autant que c'est le creuset de ma famille paternelle. On y voit même un Renault 215 ou plus sûrement R 4150.

Voilà un petit moment que je n'étais pas venu sur ce fil (pas depuis l'année dernière en fait

)

)J'ai découvert le superbe film de Nevers, splendide, d'autant que c'est le creuset de ma famille paternelle. On y voit même un Renault 215 ou plus sûrement R 4150.

Aimera

Vive le tram à Angers...le vrai !

Mon avatar :

Vive le tram à Angers...le vrai !

Mon avatar :

-

Latil 22 - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 2829

- Inscription: 08 Juil 2003 0:51

- Localisation: Angers - Aldébaran

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonsoir !

L'exploitation des archives photos d'un ancien journaliste de la presse locale a permis de retrouver des vues de la gare routière de St-Avold, en Moselle, vers 1970. On peut souligner le caractère sommaire de l'aménagement. Il n'y avait à cette époque aucun abri, aussi sommaire fût-il. Les cars accostaient à l'un des huit quais, chacun affecté à une desserte bien définie. Le parc en réserve stationne tout au bout ou à l'arrière de la place (non visible dans le champ des photos). Les horaires étaient peints à la main, au pochoir, sur les poteaux métalliques en avant des quais.

https://www.dropbox.com/sh/z6epyypo6fxf ... q8qua?dl=0

Dans l'ordre, on voit au fil des photos (interprétation du noir et blanc) :

- quai n° 8 - ligne urbaine vers la gare SNCF, avec desserte de plusieurs cités intermédiaires (passagers en attente)

- quai n° 7 - Nancy, un Chausson des Rapides de Lorraine (jaune) portant encore l'ancien n° de parc à 3 chiffres ce qui atteste que la photo date d'avant 1971

- quai n° 6 - Francaltroff, un S45GT de Schon & Brullard (jaune et bleu) ; quai partagé avec les Voyages Wéber (pas encore Wéber-Littig) et les Autocars Jung, pour la desserte vers Merlebach via Carling

- quai n° 5 - Creutzwald, un Chausson SC3 des Cars Wasmer (blanc et rouge), desserte partagée avec les Rapides de Lorraine

- quai n° 4 - Forbach via Merlebach, Courriers Mosellans (vacant)

- quai n° 3 - Metz via Route Nationale 3 et Boulay, Rapides de Lorraine (vacant)

- quai n° 2 - Metz via Faulquemont, Courriers Mosellans (passagers en attente), quai partagé avec les Transports Citroën, qui vont à Strasbourg

- quai n° 1 - ligne urbaine vers cité Jeanne d'Arc et ligne vers Sarreguemines et Bitche, l'ensemble exploité par les Rapides de Lorraine

En réserve, au fond, un Chausson et un SC5 des Rapides de Lorraine, ainsi que deux R4190 des Courriers Mosellans (crème et vert). Le Chausson sombre qui apparaît sur l'une des photos semble très légèrement bicolore ; ce pourrait être le Chausson vert des Cars Wasmer ...

L'exploitation des archives photos d'un ancien journaliste de la presse locale a permis de retrouver des vues de la gare routière de St-Avold, en Moselle, vers 1970. On peut souligner le caractère sommaire de l'aménagement. Il n'y avait à cette époque aucun abri, aussi sommaire fût-il. Les cars accostaient à l'un des huit quais, chacun affecté à une desserte bien définie. Le parc en réserve stationne tout au bout ou à l'arrière de la place (non visible dans le champ des photos). Les horaires étaient peints à la main, au pochoir, sur les poteaux métalliques en avant des quais.

https://www.dropbox.com/sh/z6epyypo6fxf ... q8qua?dl=0

Dans l'ordre, on voit au fil des photos (interprétation du noir et blanc) :

- quai n° 8 - ligne urbaine vers la gare SNCF, avec desserte de plusieurs cités intermédiaires (passagers en attente)

- quai n° 7 - Nancy, un Chausson des Rapides de Lorraine (jaune) portant encore l'ancien n° de parc à 3 chiffres ce qui atteste que la photo date d'avant 1971

- quai n° 6 - Francaltroff, un S45GT de Schon & Brullard (jaune et bleu) ; quai partagé avec les Voyages Wéber (pas encore Wéber-Littig) et les Autocars Jung, pour la desserte vers Merlebach via Carling

- quai n° 5 - Creutzwald, un Chausson SC3 des Cars Wasmer (blanc et rouge), desserte partagée avec les Rapides de Lorraine

- quai n° 4 - Forbach via Merlebach, Courriers Mosellans (vacant)

- quai n° 3 - Metz via Route Nationale 3 et Boulay, Rapides de Lorraine (vacant)

- quai n° 2 - Metz via Faulquemont, Courriers Mosellans (passagers en attente), quai partagé avec les Transports Citroën, qui vont à Strasbourg

- quai n° 1 - ligne urbaine vers cité Jeanne d'Arc et ligne vers Sarreguemines et Bitche, l'ensemble exploité par les Rapides de Lorraine

En réserve, au fond, un Chausson et un SC5 des Rapides de Lorraine, ainsi que deux R4190 des Courriers Mosellans (crème et vert). Le Chausson sombre qui apparaît sur l'une des photos semble très légèrement bicolore ; ce pourrait être le Chausson vert des Cars Wasmer ...

- luckyrando57

- Rang : Passéoz 3 Jours

- Messages: 411

- Inscription: 09 Avr 2012 19:31

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Je reviens sur la photo du car-bus (*) Chausson Durisotti, des Rapides de Lorraine et vu place de la Victoire à Saint-Avold (à gauche de la fontaine car à droite c'est un Chausson normal), que Luckyrando57 a placée il y a quelque temps.

https://www.dropbox.com/sh/69pp97hiu0ohb4u/AADeFD2K_XC2b0_yrSIr6Mr_a?dl=0

C'est une photo tout à fait exceptionnelle qui nous montre la face arrière d'un rarissime autocar Chausson (des Rapides de Lorraine) construit à partir d'une caisse d'autobus SC4, mais à plancher rehaussé afin de ménager des coffres pour les bagages (voire des messageries ?), à raison d'un coffre sur chaque flanc (vérifier dans les pages plus anciennes de ce fil s'il y en a 1 ou 2), entre les essieux, et un coffre arrière, sous la banquette de 5 places adossée à la paroi du fond.

On voit que ce coffre arrière s'ouvrait en deux panneaux, comme une fenêtre ouvrant à la française. L'absence de pare-choc arrière nuit un peu à l'esthétique.

Peut-être que le car-bus vendéen mystérieux, dont il était question dans ce même fil de discussion, était aussi aménagé de la même façon ? On peut le supposer, mais ce n'est pas avéré.

_____________

(*) Je l'appelle car-bus, une appellation personnelle et fantaisiste car c'est un autocar (pour le type de service assuré), mais avec un corps d'autobus urbain et un aménagement intérieur d'autocar.

https://www.dropbox.com/sh/69pp97hiu0ohb4u/AADeFD2K_XC2b0_yrSIr6Mr_a?dl=0

C'est une photo tout à fait exceptionnelle qui nous montre la face arrière d'un rarissime autocar Chausson (des Rapides de Lorraine) construit à partir d'une caisse d'autobus SC4, mais à plancher rehaussé afin de ménager des coffres pour les bagages (voire des messageries ?), à raison d'un coffre sur chaque flanc (vérifier dans les pages plus anciennes de ce fil s'il y en a 1 ou 2), entre les essieux, et un coffre arrière, sous la banquette de 5 places adossée à la paroi du fond.

On voit que ce coffre arrière s'ouvrait en deux panneaux, comme une fenêtre ouvrant à la française. L'absence de pare-choc arrière nuit un peu à l'esthétique.

Peut-être que le car-bus vendéen mystérieux, dont il était question dans ce même fil de discussion, était aussi aménagé de la même façon ? On peut le supposer, mais ce n'est pas avéré.

_____________

(*) Je l'appelle car-bus, une appellation personnelle et fantaisiste car c'est un autocar (pour le type de service assuré), mais avec un corps d'autobus urbain et un aménagement intérieur d'autocar.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonjour

On dirait qu'il y a écrit "Redon" en bleu (délavé)sur la girouette de ce Chausson Drouin.Très intéressant ces palettes de couleurs.Il me semble que le nom de l'entreprise Drouin était aussi marquée à l'arrière des autocars Chausson à l'époque où j'en voyais beaucoup au Pouliguen et à La Baule (à vérifier).

Bonne journée.

Bernard

On dirait qu'il y a écrit "Redon" en bleu (délavé)sur la girouette de ce Chausson Drouin.Très intéressant ces palettes de couleurs.Il me semble que le nom de l'entreprise Drouin était aussi marquée à l'arrière des autocars Chausson à l'époque où j'en voyais beaucoup au Pouliguen et à La Baule (à vérifier).

Bonne journée.

Bernard

- BBernard

- Rang : Passéoz Hebdo

- Messages: 603

- Inscription: 17 Sep 2022 8:38

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonjour,

Les numéros de parc des Chausson de Nantes étaient : 501 à 503 et 201 à 366, je te laisse faire le calcul

Pour ceux qui apparaisent sur les photos :

644 FM 44 - APH2.522 - n°300 de 1958,

154 LE 44 - SC 4 - n°365 de 1963.

A+

- aph48

- Rang : Passéoz 3 Jours

- Messages: 179

- Inscription: 06 Sep 2011 13:44

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

J' ai révé ou il y a un Brossel dans le lot , avec ce qui doit être un sc2 ex Brdx et des Chausson Apv et sc4 ?

Il y a aussi un sc1, un 0321h M-Bz et un Van Hool-Fiat 314

Il y a aussi un sc1, un 0321h M-Bz et un Van Hool-Fiat 314

- PHEBUS-171

- Rang : Passéoz Hebdo

- Messages: 528

- Inscription: 14 Avr 2009 22:31

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

PHEBUS-171 Wrote:J' ai révé ou il y a un Brossel dans le lot , avec ce qui doit être un sc2 ex Brdx et des Chausson Apv et sc4 ?

Il y a aussi un sc1, un 0321h M-Bz et un Van Hool-Fiat 314

Exact.

J’avais vu pour la première fois ce Brossel le vendredi 24 octobre 1969, sur le parking utilisé par les Transports A. Démas, sur le quai Félix Faure à Angers, à côté des sablières et pas bien loin de la gare Saint-Serge devant laquelle étaient garés précédemment les bus et cars de ce transporteur.

Il ne devait pas être arrivé depuis longtemps. Il était encore dans l’attente d’être mis en service sur la ligne Angers (Gare Saint-Laud) – Avrillé – Montreuil-Belfroy, seule ligne d’autobus de Démas qui exploitait par ailleurs des autocars pour des excursions et des ramassages scolaires et ouvriers. D'ailleurs il portait encore son immatriculation d'origine.

À l’époque je notais sur un carnet mes observations sur les transports urbains d’Angers. Dommage que je ne l’ai fait que deux années seulement.

Cet autobus venait du Pas-de-Calais, il avait été racheté d’occasion à la société WESTEEL (*), il était encore immatriculé d’origine en 7249 EQ 62. Il fut immatriculé en Maine-et-Loire sous le numéro 4793 QB 49.

Il s’agissait probablement d’un type A92DARL (= autobus 92 places diesel arrière Lille) ou bien d’un BL55. Il me semble qu’à la différence des Brossel de Lille — et peut-être aussi de Valenciennes ? — la porte centrale n’était pas actionnée par les voyageurs au moyen de loquets et que ses panneaux se pliaient normalement vers l’intérieur (ils ne s'ouvraient pas vers l’extérieur comme sans doute sur les A92DARL) ; je n’en ai guère le souvenir, mais j’aurais sans doute remarqué une disposition autre.

Il avait deux portes en 044, et deux girouettes : girouette avant et girouette latérale près de la porte avant, sous la première vitre, comme en général sur les Brossel. J’ai oublié s’il était muni d’une girouette arrière pour l’indice de ligne, mais ce n’est pas à écarter. Sur la grille de la calandre étaient placés les logos BROSSEL et Jonckheere.

Sur une girouette (avant ou latérale ? avec le temps je ne sais plus) on pouvait déchiffrer ces destinations : LENS 1. et AUBIGNY-FRÉVENT. Je ne garantis pas que tout était en majuscules. En service sur la ligne Démas la girouette avant ne servait pas et ne comportait que la raison sociale (TRANSPORTS A. Démas), ce dernier nom était un logo en forme de signature calligraphiée, comme on en voyait peints sur beaucoup d’autocars de l’époque.

Cet autobus était dans la livrée crème avec une large bande d’un vert moyen, c’étaient les couleurs des Transports A. Démas. Sans doute avait-il été repeint, car j’ignore les couleurs de Westeel à l’époque, il serait étonnant que les livrées eussent été identiques. D’ailleurs dans mon carnet j’avais noté qu’il avait peut-être été repeint.

Il était d’un modèle proche de ceux-ci, peut-être même identique :

https://www.flickr.com/photos/jhm0284/5730124592/

https://www.flickr.com/photos/jhm0284/5731126964/

J’ignore quelle était sa motorisation.

______________

(*) Aujourd’hui la société Westeel est basée à Sallaumines, commune qui touche Lens.

Par ailleurs à Saumur les Transports ROGER, qui exploitaient les transports urbains avec sans doute quelques autobus seulement (dont au moins un Berliet PLB6 ou similaire, dans une livrée gris/bleu vif proche de celle de Nancy), avaient utilisé un bus Jonckheere tout blanc, mais ce n'était pas un Brossel, malgré un air de famille très proche car il avait trois portes en 222 ou 444, dont une à l'arrière.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonsoir à tous !

Comme vous avez publié sur les photos précédentes des MB O321, en voici un qui est immatriculé dans le département 49. Saurez-vous identifier son origine ?

Ce car a servi de vitrine publicitaire à la Société Anonyme des Autocars Piot, et se trouvait garé devant le dépôt de Gondreville en Meurthe-et-Moselle, le long de l'autoroute entre Nancy et Toul. Il a été cédé l'an dernier à l'Association Autocars Anciens de France qui poursuit son projet de musée de l'autocar à Wissembourg.

https://www.dropbox.com/sh/x2yttjo5bfbu ... ckFVa?dl=0

Comme vous avez publié sur les photos précédentes des MB O321, en voici un qui est immatriculé dans le département 49. Saurez-vous identifier son origine ?

Ce car a servi de vitrine publicitaire à la Société Anonyme des Autocars Piot, et se trouvait garé devant le dépôt de Gondreville en Meurthe-et-Moselle, le long de l'autoroute entre Nancy et Toul. Il a été cédé l'an dernier à l'Association Autocars Anciens de France qui poursuit son projet de musée de l'autocar à Wissembourg.

https://www.dropbox.com/sh/x2yttjo5bfbu ... ckFVa?dl=0

- luckyrando57

- Rang : Passéoz 3 Jours

- Messages: 411

- Inscription: 09 Avr 2012 19:31

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonsoir Luckyrando57,

Je ne vois pas à quel transporteur de Maine-et-Loire attribuer ce Mercedes. J’en ai vu jadis, ce genre de véhicule n’était pas rare. Je crois voir en souvenir un Mercedes des Transports Quetineau qui exploitaient la ligne reliant Neuil-sur-Layon (*) à Angers. L'image que j'en ai est celle d'un Mercedes en livrée majoritairement crème, arrivant à Angers, au débouché de la rue Rabelais sur la place André Leroy, venant de Neuil-sur-Layon, mais on peut se reconstruire des souvenirs et je suis peut-être complètement dans l’erreur.

Ce Mercedes appartenait sans doute à un petit transporteur car l’essentiel des lignes du département était assuré par les Transports Citroën (donc du Citroën), la STAO (Société des Transports Automobiles de l’Ouest, donc du Verney), la CFTA, (lignes de l’ancien réseau à voie métrique des Chemins de Fer de l’Anjou) qui possédait des Renault R4190 et des Chausson. Ce n’est donc pas pour ces trois-là que roulait ce Mercedes, ni pour Les Courriers de la Mayenne (probable filiale de la STAO, matériel Verney).

Je ne crois pas non plus à Brivin (transporteur à Niort), ni à Lechien à Angers (matériel Chausson).

Le parc des Transports Démas (ex-Siroux) était un véritable catalogue de matériel, on y trouvait de tout. Ils en ont possédé au moins un qu’on voit sur la photo à côté du Brossel, mais ce n’est pas lui (pas de girouette et numéro différent).

Chez les petits transporteurs, dont certains n’exploitaient pas de ligne régulière, il y avait :

– Quetineau, cité plus haut dont il me semble qu’ils avaient au moins un Mercedes ;

– Gaston Chiron à Bel-Air-de-Combrée ;

– Guérif à Segré ;

– Miellet, Rapid’s Anjou ;

– Audouard à Vihiers ;

– Chiron-Jambu (j’espère ne pas inventer ce transporteur, c’est peut-être le Chiron de Bel-Air-de-Combrée) ;

– Beaudoin ;

– Besson ;

– Cordier à La Pommeraye ;

– Boulestreau ;

– Richou ;

– Voisin ;

– Les Cars Verts (Guilleux) à Angers ;

– Roger à Saumur ;

– Grimault à Chaudron-en-Mauges ;

– et peut-être d'autres ?

Comme je m’intéresse surtout à l’urbain et au suburbain, mais moins aux autocars, je ne suis pas fort pour te renseigner.

Le Mercedes MB O321 n'était pas mon car préféré, je le trouve d'une esthétique assez triste. Je n'y avais jamais pensé avant mais je trouve maintenant qu'il est un peu inspiré de l'esthétique américaine des tramways PCC et des autobus US qui ressemblaient à ces trams, en raison des extrémités très rondouillardes.

__________

(*) Le Layon, affluent de la Loire, traverse une contrée où on produit un vin blanc liquoreux (du Coteaux-du-Layon) très agréable à l’apéritif ou au dessert (à servir frais). Cette rivière reçoit l’Aubance sur le cours de laquelle on produit un autre vin, très proche, le Coteaux-de-l’Aubance.

Je ne vois pas à quel transporteur de Maine-et-Loire attribuer ce Mercedes. J’en ai vu jadis, ce genre de véhicule n’était pas rare. Je crois voir en souvenir un Mercedes des Transports Quetineau qui exploitaient la ligne reliant Neuil-sur-Layon (*) à Angers. L'image que j'en ai est celle d'un Mercedes en livrée majoritairement crème, arrivant à Angers, au débouché de la rue Rabelais sur la place André Leroy, venant de Neuil-sur-Layon, mais on peut se reconstruire des souvenirs et je suis peut-être complètement dans l’erreur.

Ce Mercedes appartenait sans doute à un petit transporteur car l’essentiel des lignes du département était assuré par les Transports Citroën (donc du Citroën), la STAO (Société des Transports Automobiles de l’Ouest, donc du Verney), la CFTA, (lignes de l’ancien réseau à voie métrique des Chemins de Fer de l’Anjou) qui possédait des Renault R4190 et des Chausson. Ce n’est donc pas pour ces trois-là que roulait ce Mercedes, ni pour Les Courriers de la Mayenne (probable filiale de la STAO, matériel Verney).

Je ne crois pas non plus à Brivin (transporteur à Niort), ni à Lechien à Angers (matériel Chausson).

Le parc des Transports Démas (ex-Siroux) était un véritable catalogue de matériel, on y trouvait de tout. Ils en ont possédé au moins un qu’on voit sur la photo à côté du Brossel, mais ce n’est pas lui (pas de girouette et numéro différent).

Chez les petits transporteurs, dont certains n’exploitaient pas de ligne régulière, il y avait :

– Quetineau, cité plus haut dont il me semble qu’ils avaient au moins un Mercedes ;

– Gaston Chiron à Bel-Air-de-Combrée ;

– Guérif à Segré ;

– Miellet, Rapid’s Anjou ;

– Audouard à Vihiers ;

– Chiron-Jambu (j’espère ne pas inventer ce transporteur, c’est peut-être le Chiron de Bel-Air-de-Combrée) ;

– Beaudoin ;

– Besson ;

– Cordier à La Pommeraye ;

– Boulestreau ;

– Richou ;

– Voisin ;

– Les Cars Verts (Guilleux) à Angers ;

– Roger à Saumur ;

– Grimault à Chaudron-en-Mauges ;

– et peut-être d'autres ?

Comme je m’intéresse surtout à l’urbain et au suburbain, mais moins aux autocars, je ne suis pas fort pour te renseigner.

Le Mercedes MB O321 n'était pas mon car préféré, je le trouve d'une esthétique assez triste. Je n'y avais jamais pensé avant mais je trouve maintenant qu'il est un peu inspiré de l'esthétique américaine des tramways PCC et des autobus US qui ressemblaient à ces trams, en raison des extrémités très rondouillardes.

__________

(*) Le Layon, affluent de la Loire, traverse une contrée où on produit un vin blanc liquoreux (du Coteaux-du-Layon) très agréable à l’apéritif ou au dessert (à servir frais). Cette rivière reçoit l’Aubance sur le cours de laquelle on produit un autre vin, très proche, le Coteaux-de-l’Aubance.

Dernière édition par Terminus le 18 Fév 2018 8:29, édité 1 fois.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

L'autobus dont on voit l'arrière au premier plan à droite est un Saviem mi-S105M, mi S53. Les Transports Démas en avaient acheté, semble-t'il, trois d'occasion aux AUTOCARS GRANGER de Saint-Étienne, qui exploitaient, entre autres lignes, la longue ligne suburbaine Saint-Étienne – Saint-Chamond – Rive-de-Gier, desservant des villes très peuplées (en 1975, Saint-Chamond : 40 000 hab en 1975, Rive-de-Gier : 17 000).

Ces bus, dont la livrée Granger était crème avec une large bande rouge sous les vitres, étaient à deux portes (en 044).

Celui-ci est immatriculé 8876-QK-49. Les autres étaient immatriculés :

– 8875-QK-49 ;

– 1498-QY-49.

Je suis étonné de l'écart entre QK et QY, ça fait un temps assez long. QK correspond à l'année 1972 et QY à 1975. Trois ans d'écart ! Je n'en reviens pas, j'aurais pensé qu'ils étaient arrivés tous les trois ensemble.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Les Saviem étaient soit des S53M à deux portes, avant et arrière, ou des S105C, à deux portes avant et centrale ((arrière de S45/53)

- citaro27

- Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1818

- Inscription: 16 Avr 2009 8:11

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonjour

Concernant la photo de cet autocar Mercedes MB 0321,je crois que ça va être difficile de trouver l'ancien propriétaire (merci pour cette photo) .Il y en a eu deux chez Démas : un avec une livrée rouge et crème et un autre avec des bandes vertes mais sur un fond peint en gris clair.On le voit sur cette photo après un S105.Ce gris était légèrement plus foncé que les bus rouge et gris de la STUDA.Sur ce Mercedes , il y avait l'inscription habituelle de l'entreprise écrite en vert comme d'habitude.Je n'aimais pas trop cette livrée grise et verte par rapport à la couleur crème majoritaire sur les véhicules de chez Démas.Ces deux Mercedes n'avaient pas de girouette.

Les S105 C avaient un coffre à l'arrière , curieux pour des véhicules urbains.

Très intéressante ta liste de transporteurs , Terminus.Il y avait aussi Bimier à la Pommeraye , Lefort à Bouzillé,Godineau le May sur Evre,Augereau le Longeron,Davy à Gesté.

Il y a eu un Chausson et un SC3 chez Lefort que je voyais lorsque j'allais au collège .Le transporteur de Gesté a eu aussi un SC3 que j'avais vu à Beaupréau.

Bon dimanche.

Bernard

Concernant la photo de cet autocar Mercedes MB 0321,je crois que ça va être difficile de trouver l'ancien propriétaire (merci pour cette photo) .Il y en a eu deux chez Démas : un avec une livrée rouge et crème et un autre avec des bandes vertes mais sur un fond peint en gris clair.On le voit sur cette photo après un S105.Ce gris était légèrement plus foncé que les bus rouge et gris de la STUDA.Sur ce Mercedes , il y avait l'inscription habituelle de l'entreprise écrite en vert comme d'habitude.Je n'aimais pas trop cette livrée grise et verte par rapport à la couleur crème majoritaire sur les véhicules de chez Démas.Ces deux Mercedes n'avaient pas de girouette.

Les S105 C avaient un coffre à l'arrière , curieux pour des véhicules urbains.

Très intéressante ta liste de transporteurs , Terminus.Il y avait aussi Bimier à la Pommeraye , Lefort à Bouzillé,Godineau le May sur Evre,Augereau le Longeron,Davy à Gesté.

Il y a eu un Chausson et un SC3 chez Lefort que je voyais lorsque j'allais au collège .Le transporteur de Gesté a eu aussi un SC3 que j'avais vu à Beaupréau.

Bon dimanche.

Bernard

- BBernard

- Rang : Passéoz Hebdo

- Messages: 603

- Inscription: 17 Sep 2022 8:38

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonsoir !

Une pure merveille que cet alignement de Cars Démas, où de nombreuses marques sont en effet bien représentées. Je pense que l'antépénultième véhicule restant à identifier est un Néoplan.

S'agissant du MB O321 racheté par Piot, je profiterai de la prochaine assemblée générale de l'A.A.F. pour lire la plaque signalétique. Lorsque nous connaissons l'origine (mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas !), tout y figure depuis la naissance du véhicule. L'immatriculation QC 49 qui date de 1970 atteste qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion, peut-être racheté pour une desserte scolaire perdue en milieu rural ... Son beau successeur le O302 était déjà en circulation depuis quelques années. A souligner d'ailleurs que les O321 neufs ont été peu nombreux en France, en raison du coût conséquent du véhicule comparé à celui de nos standards français, sans oublier que les barrières douanières encore en vigueur au début des années '60 ne favorisaient pas l'importation d'autocars. C'était d'ailleurs tout bénéfice pour notre industrie avec pour corollaire défavorable à ces dernières d'avoir probablement manqué d'esprit d'innovation. Au cours des années '70, en Lorraine, les Van Hool, Kässbohrer Setra et MB se sont massivement implantés chez tous les transporteurs privés. Il faut dire aussi que ces sociétés se partageaient des marchés extrêmement juteux, celui des nombreux transports de personnel en 3/8, qui permettaient d'investir dans du matériel plus onéreux. A l'époque, on ne se battait pas pour un transport piscine à 22,90 euros, même si cela représentait quelque 150 francs !

Une pure merveille que cet alignement de Cars Démas, où de nombreuses marques sont en effet bien représentées. Je pense que l'antépénultième véhicule restant à identifier est un Néoplan.

S'agissant du MB O321 racheté par Piot, je profiterai de la prochaine assemblée générale de l'A.A.F. pour lire la plaque signalétique. Lorsque nous connaissons l'origine (mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas !), tout y figure depuis la naissance du véhicule. L'immatriculation QC 49 qui date de 1970 atteste qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion, peut-être racheté pour une desserte scolaire perdue en milieu rural ... Son beau successeur le O302 était déjà en circulation depuis quelques années. A souligner d'ailleurs que les O321 neufs ont été peu nombreux en France, en raison du coût conséquent du véhicule comparé à celui de nos standards français, sans oublier que les barrières douanières encore en vigueur au début des années '60 ne favorisaient pas l'importation d'autocars. C'était d'ailleurs tout bénéfice pour notre industrie avec pour corollaire défavorable à ces dernières d'avoir probablement manqué d'esprit d'innovation. Au cours des années '70, en Lorraine, les Van Hool, Kässbohrer Setra et MB se sont massivement implantés chez tous les transporteurs privés. Il faut dire aussi que ces sociétés se partageaient des marchés extrêmement juteux, celui des nombreux transports de personnel en 3/8, qui permettaient d'investir dans du matériel plus onéreux. A l'époque, on ne se battait pas pour un transport piscine à 22,90 euros, même si cela représentait quelque 150 francs !

- luckyrando57

- Rang : Passéoz 3 Jours

- Messages: 411

- Inscription: 09 Avr 2012 19:31

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonsoir

Bonne soirée.

Bernard

Lorsque la marque Chausson sera reprise par Saviem, c'est la nouvelle marque qui va changer le "look" des autocars et autobus Chausson. La calandre avec barre sera supprimée et remplacée par une calandre grillagée et la petite barre aluminium, enjoliveur de caisse, fera tout le tour du véhicule .Le monogramme Chausson sera remplacé par Chausson écrit en aluminium et Saviem écrit en dessous en plus petit.Terminus Wrote:la différence entre APV et SC4 est ténue

Bonne soirée.

Bernard

- BBernard

- Rang : Passéoz Hebdo

- Messages: 603

- Inscription: 17 Sep 2022 8:38

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Bonjour

Le Brossel ex société WESTEEL n'était pas aux couleurs classiques de Westeel, je pense qu'il a été acheté d'occasion à Lille. je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de Brossel dans le parc Westeel. Pour les couleurs Westeel il y avait pas mal de cartes postales de la gare de Lens sur ce forum, malheureusement le serveur photobucket les a éliminé. C'était en gros deux tons de vert ( haut de caisse et bas de caisse ).

Le Brossel ex société WESTEEL n'était pas aux couleurs classiques de Westeel, je pense qu'il a été acheté d'occasion à Lille. je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de Brossel dans le parc Westeel. Pour les couleurs Westeel il y avait pas mal de cartes postales de la gare de Lens sur ce forum, malheureusement le serveur photobucket les a éliminé. C'était en gros deux tons de vert ( haut de caisse et bas de caisse ).

- b3su

- Rang : Passéoz 3 Jours

- Messages: 341

- Inscription: 03 Mar 2009 21:00

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

L'autocar Chausson n'est pas coincé dans la circulation, mais garé sur un emplacement dont il ne sortira pas si facilement.

Ce bâtiment est le cirque-théâtre (*) d'Angers. Il occupait le terre-plein de la place Molière. Inauguré en 1866 il fut détruit en 1962 ou 1964, et devinez ce qui le remplaça : un parking.

Je l'ai connu, sur la façade sud il était peint : « soupe populaire », sans doute à la place du Café du Théâtre. Devant la grande entrée (à la pointe du terre-plein) il y avait en poteau en fonte servant à suspendre le fil de contact des tramways.

Jadis la ligne Ralliement – Lionnaise passait le long de la façade sud (mais par erreur la plaque des trams indiquait « Lyonnaise », alors que ça n'a rien à voir avec la ville de Lyon, mais tout à voir avec le Lion-d'Angers, comme l'actuelle rue Lionnaise). Plus tard, quand les trams purent faire le tour de la place du Ralliement et que la desserte de la rue Saint-Jacques abandonna le pont de la Basse-Chaîne au profit du pont de Verdun, la ligne de Saint-Jacques fut couplée avec la ligne de la route de Paris (qui initialement avait la gare Saint-Laud pour tête de ligne), elle devint la ligne Route de Paris – Route de Nantes, par le Ralliement, abandonnant le tronçon allant de la place de la Gare jusqu'au carrefour Foch-Alsace, via la rue Denis Papin, la place Bernard Anquetil (ex-place d'Anjou), la rue de la Préfecture, le boulevard du Roi René, le carrefour du Haras et le boulevard Foch (ex-boulevard de Saumur).

Le cirque-théâtre d'Angers n’était guère récupérable car il était vétuste, mais aussi et surtout parce que le bois entrait pour beaucoup dans sa construction (toujours la radinerie angevine).

Ce n’était pas le plus beau des cirques-théâtres de France mais il avait un charme étrange, une belle laideur. Il paraît que c'était une très bonne salle de concerts (notamment pour les Concerts populaires, un des ancêtres de l'ONPL).

Voir la maquette (avec un tram) :

http://archives.angers.fr/fonds-et-collections/zoom-sur-les-collections/tresors-d-archives/1866-cirque-theatre/index.html

Article avec photos et plans :

http://docsig.angersloiremetropole.fr/merimee/IA49000817.html

Le cirque-théâtre d’Amiens, en pierre, est toujours debout, il est très beau. Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_Jules-Verne.

______________

(*) Les cirques-théâtres en France :

– Amiens (il existe toujours et fut construit par la municipalité qui comptait Jules Verne parmi ses élus ;

– Angers : terminé à la fin du mois d'octobre, le bâtiment est inauguré le 10 novembre 1866. Dans sa version cirque, il accueillait 1 600 personnes autour d'une piste de treize mètres de diamètre. Un parterre de 400 places portait sa capacité à 2 000 places pour les représentations théâtrales. Cette formule connut un énorme succès. Vingt-quatre autres cirques se sont élevés en France, surtout dans les villes au nord de la Loire : Paris, Amiens, Lille, Roubaix, Rouen Elbeuf, Troyes, Reims… Dans l'ouest, seules les villes de Nantes et d'Angers en eurent un. Contrairement à beaucoup, celui d'Angers était une construction légère qui n'employait pas la pierre.

(Extrait du site des Archives municipales d’Angers) ;

– Châlons-sur-Marne ;

– Douai ;

– Elbeuf ;

– Lille ;

– Limoges ;

– Nantes ;

– Reims ;

– Roubaix ;

– Rouen ;

– Paris : le Cirque d’Hiver et le Cirque des Champs-Elysées ;

– Tours ;

– Troyes.

Dernière édition par Terminus le 19 Fév 2018 8:41, édité 1 fois.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Ce Renault R4190, tout à gauche, plutôt un autocar qu'un autobus (une seule porte pliante à trois panneaux, à l'avant, et une porte battante à l'arrière), ressemble à s'y méprendre à ceux que la RATP a utilisés pour des lignes de grande banlieue, du fait du capot de ligne moins haut que le capot standard des Renault R4201, R4211 et R4231. Ça laisse beaucoup penser que ce véhicule est un ex-RATP. Il servait chez Démas sur l'unique ligne d'autobus, suburbaine, Angers (Gare Saint-Laud) – Hôpital – Avrillé – Montreuil-Belfroy.

Selon le site de l'AMTUIR les R4190/R4191 étaient au nombre de 26 (70 places dont 45 assises), mis en service en 1949-1951 sur les lignes 258, Pont de Neuilly - Saint-Germain et 262, Pont de Neuilly - Maisons-Laffitte. Ils ont été réformés vers 1961.

https://www.amtuir.org/06_htu_bus_100_ans/oa_fiches_tech/r4100/fiche_tech_r4190.htm

À cette époque (les années 60 sans doute) les Transports Démas, peut-être encore nommés « Siroux », faisaient la part belle aux Chausson :

— 2 autobus Chausson, dont un à avant plat, arrière bombé et pavillon bas, et un autre qui était un APU ;

— des autocars, succédant à des nez-de-cochon.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

À Bayonne-Biarritz, sur le site de l’exploitant, la question est posée de dater une photo de l’arrêt de la Mairie (Mairie de Bayonne) devant laquelle sont stationnés deux Chausson :

L'aménagement de la station est sommaire, c'est pourtant la station centrale de Bayonne, mais il n'y a pas de quai, il faut forcer sur les jarrets.

La plaque d'indice est sommaire, elle est placée sur le pare-choc. Ce n'était pas, loin de là, le seul réseau à ne pas utiliser le capot de ligne si pratique et si répandu.

Voir ce cliché ici : https://www.instagram.com/p/BgQeFOGgqjP/

C’est vraiment une belle photo. Elle est en noir et blanc mais il est certain que ces deux bus sont en livrée haut crème clair/bas bleu clair, une belle livrée, proche de celle de Clermont-Ferrand à cette époque.

Les deux bus sont en portes 422. L’APV fonctionne avec un seul agent, quand on voit la queue on devine qu’il ne va pas partir dans la minute.

En revanche, sur le Chausson à gauche les portes avant et médiane sont fermées. Mais la porte arrière est ouverte et on croit y voir un voyageur en train de monter. Il parait vraisemblable de penser à un service à deux agents avec entrée à l’arrière.

Qu’en pensez-vous ? Je suis très demandeur d’informations sur le service à deux agents dans les réseaux français et je réunis des renseignements à ce sujet. Merci de vos contributions.

Pour Bayonne-Biarritz il serait également intéressant de savoir quelles étaient les lignes à deux agents. Je n'ai aucun plan de cette époque.

__________

(*) D'autres cartes postales attestent qu'il y eut bien des APU à Bayonne.

Et sur cette photo on aperçoit à droite, assez loin, dans la courbe du quai de l'Adour, un arrière de Chausson à arrière bombé avec ses trois fenêtres.

La photo précédente a été prise quelque part dans le site de celle-ci.

Aux grands poteaux étaient sans doute suspendue la ligne de contact des anciens tramways.

- — un possible APU (pavillon bas) à gauche, mais a-t'il vraiment un arrière plat ou plutôt bombé, auquel cas ce ne serait pas un APU (*), d'ailleurs une carte postale devant la gare (voir message suivant) montre un bus de cette génération avec un probable arrière bombé à trois fenêtres ;

— et un APV (pavillon rehaussé) à droite.

L'aménagement de la station est sommaire, c'est pourtant la station centrale de Bayonne, mais il n'y a pas de quai, il faut forcer sur les jarrets.

La plaque d'indice est sommaire, elle est placée sur le pare-choc. Ce n'était pas, loin de là, le seul réseau à ne pas utiliser le capot de ligne si pratique et si répandu.

Voir ce cliché ici : https://www.instagram.com/p/BgQeFOGgqjP/

C’est vraiment une belle photo. Elle est en noir et blanc mais il est certain que ces deux bus sont en livrée haut crème clair/bas bleu clair, une belle livrée, proche de celle de Clermont-Ferrand à cette époque.

Les deux bus sont en portes 422. L’APV fonctionne avec un seul agent, quand on voit la queue on devine qu’il ne va pas partir dans la minute.

En revanche, sur le Chausson à gauche les portes avant et médiane sont fermées. Mais la porte arrière est ouverte et on croit y voir un voyageur en train de monter. Il parait vraisemblable de penser à un service à deux agents avec entrée à l’arrière.

Qu’en pensez-vous ? Je suis très demandeur d’informations sur le service à deux agents dans les réseaux français et je réunis des renseignements à ce sujet. Merci de vos contributions.

Pour Bayonne-Biarritz il serait également intéressant de savoir quelles étaient les lignes à deux agents. Je n'ai aucun plan de cette époque.

__________

(*) D'autres cartes postales attestent qu'il y eut bien des APU à Bayonne.

Et sur cette photo on aperçoit à droite, assez loin, dans la courbe du quai de l'Adour, un arrière de Chausson à arrière bombé avec ses trois fenêtres.

La photo précédente a été prise quelque part dans le site de celle-ci.

Aux grands poteaux étaient sans doute suspendue la ligne de contact des anciens tramways.

Dernière édition par Terminus le 31 Mar 2018 2:38, édité 5 fois.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Un autre Chausson de Bayonne, vu sur la place de la Gare (très belle gare, d'ailleurs, pour ne pas dire plus). Devant elle on aperçoit un Renault 4150 (version autocar de l'autobus 215D).

Cet autobus Chausson n'est probablement pas un APU à arrière plat, il a plutôt un arrière bombé avec les trois fenêtres que l'on voit en transparence.

On dirait qu'à gauche dans le fond un receveur est assis, tournant le dos au flanc droit du véhicule. Est-ce un mirage ou une réalité ? Quel est votre sentiment ?

L'indice de ligne (c'est la ligne 2) est une plaque apparemment ronde à fond sombre, affichée sous le pare-choc. Avec une voiture devant, ou même un vélo, on ne devait pas voir grand-chose. Toulouse pratiquait de la même façon pour le réseau suburbain. Un nombre très minoritaire mais non négligeable de réseaux français affichait l'information selon des méthodes atypiques mais guère efficaces.

Derrière le photographe et non loin il y a le Pont Saint-Esprit, sur l'Adour très large. En le traversant à pied vers Bayonne on a une très belle vue sur la ville et son théâtre-Hôtel-de-Ville assez monumental.

Cet autobus Chausson n'est probablement pas un APU à arrière plat, il a plutôt un arrière bombé avec les trois fenêtres que l'on voit en transparence.

On dirait qu'à gauche dans le fond un receveur est assis, tournant le dos au flanc droit du véhicule. Est-ce un mirage ou une réalité ? Quel est votre sentiment ?

L'indice de ligne (c'est la ligne 2) est une plaque apparemment ronde à fond sombre, affichée sous le pare-choc. Avec une voiture devant, ou même un vélo, on ne devait pas voir grand-chose. Toulouse pratiquait de la même façon pour le réseau suburbain. Un nombre très minoritaire mais non négligeable de réseaux français affichait l'information selon des méthodes atypiques mais guère efficaces.

Derrière le photographe et non loin il y a le Pont Saint-Esprit, sur l'Adour très large. En le traversant à pied vers Bayonne on a une très belle vue sur la ville et son théâtre-Hôtel-de-Ville assez monumental.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

La question de l’exploitation avec un ou deux agents m’intéresse particulièrement et je cherche toujours des renseignements sur cette question, pour tous les réseaux français.

Justement, dans une documentation publicitaire, que j’avais aperçue sur Ebay ou sur Delcampe, figuraient divers types d'autobus Chausson, à un seul ou à deux agents.

Ce dépliant publié par Chausson est rédigé en anglais, il comporte quatre pages et date de 1954. Les véhicules présentés étaient des AP52 (avant plat, arrière bombé à trois fenêtres, pavillon surbaissé). Il n'y avait plus de nez-de-cochon mais les APU n'étaient peut-être pas encore au catalogue.

La qualité des clichés fournis par la vendeur était au-dessous de tout. La typo des textes était presque illisible, avec d'énormes pixels. Bien sûr il aurait suffi de l'acheter, mais il y avait juste un souci : le prix exorbitant. Le vendeur était aux USA, si je me souviens bien.

Dans ce document il y avait des indications précieuses, notamment le diagramme du plan de ces autobus :

— le modèle à un agent pour Bordeaux (CGFTE), trois portes en 222 ;

— celui de Lyon (OTL), à deux agents, avec entrée par l’arrière (trois portes en 422) ;

— le modèle de Lille-Roubaix-Tourcoing (ELRT), à deux agents, à deux portes en 402 et entrée par l’arrière ; c’est d’un grand intérêt car en général on ne voit que des photos de Chausson ELRT à un seul agent et, si j’avais un présomption pour une éventuelle et ancienne exploitation avec deux agents, je n’en avais aucune preuve ;

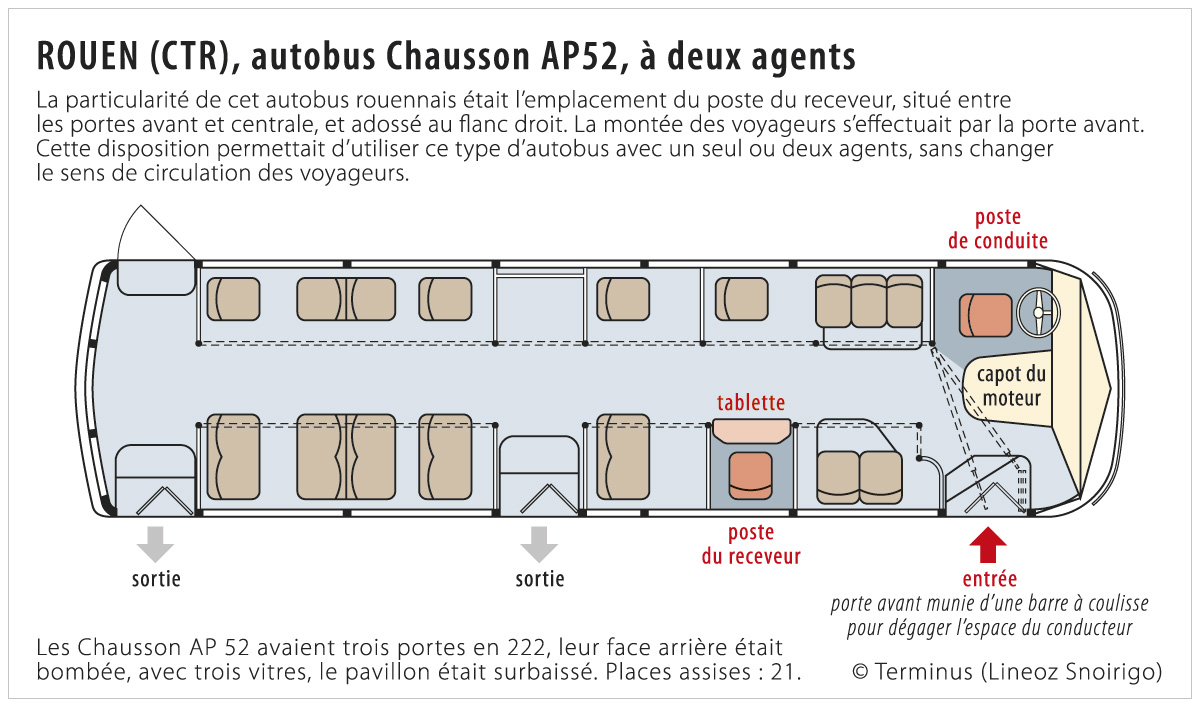

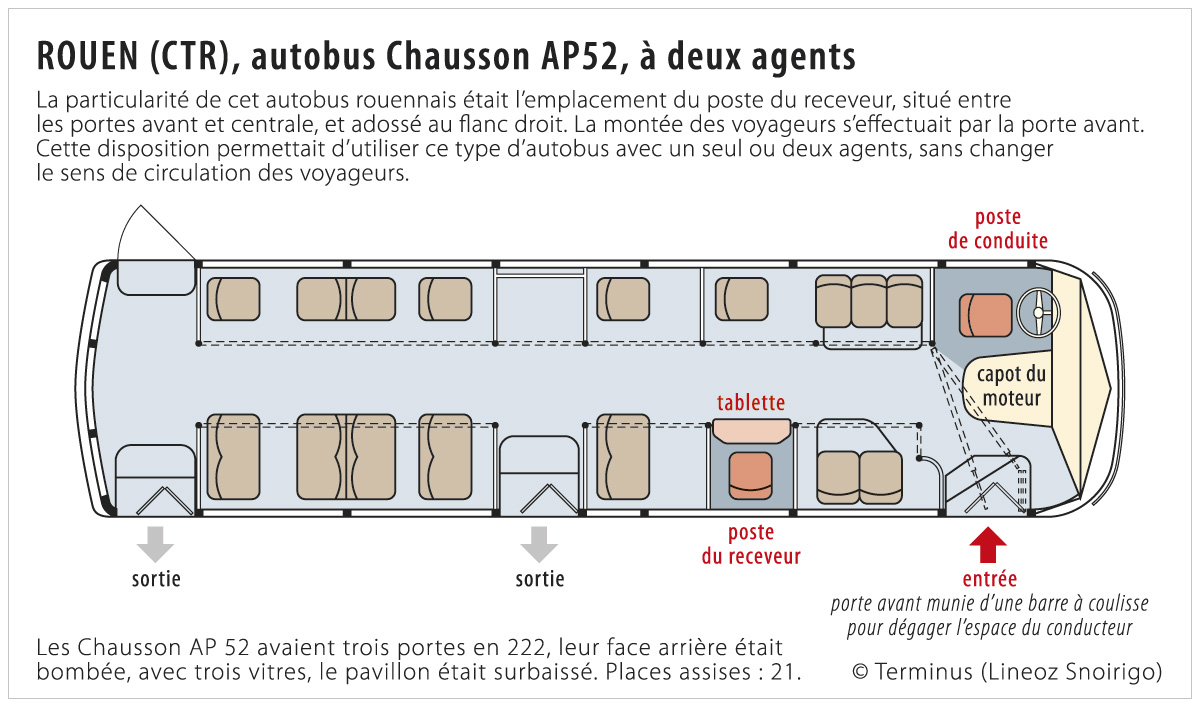

— enfin, et pas le moins intéressant, celui pour Rouen (CTR), à trois portes en 222, à deux agents mais avec cette rare particularité : l’accès se faisait par l’avant, le poste du receveur, adossé au flanc droit, était situé entre les portes avant et médiane.

Aux États-Unis, dans les grosses motrices de tramways Peter Witt construites à partir de 1921, le receveur était placé d’une façon assez semblable, mais il était adossé au flanc gauche, face à la porte centrale, qui était réservée à la sortie (il n'y avait en principe pas de porte arrière). On montait par l'avant et on payait en passant devant le receveur (on pouvait alors s'assoir dans la partie avant ou la partie arrière) ou seulement avant de descendre : le principe de perception était le Pay as you pass, ainsi on ne payait pas forcément dès la montée, on pouvait même faire tout le voyage (mais en restant dans la partie avant) et ne payer qu'avant de descendre.

En France cette implantation atypique du poste du receveur avait pour avantage de permettre, selon les heures ou les lignes, une exploitation à un seul ou à deux agents, toujours par la même porte et sans changer le sens de circulation des voyageurs. Je l’avais constatée aussi à Orléans en 1967 ou 1968, sur des Chausson AP52 et sur des PH80. J’y avais pris un AP52 de la TREC ainsi disposé, il y avait bien un receveur à son poste, c’était sur la ligne B, Grand-Villiers—Paul Bert. Mais sur le PH80 que j’y avais aussi vu, le siège du receveur n’était pas au milieu mais juste après la porte avant, je ne sais plus si j’avais roulé dedans (sans receveur) ou s’il était garé. Il roulait de tels bus sur la ligne J (Acacias—Candole), mais sans receveurs.

J’avais vu aussi à Poitiers, en 1967, des bus compatibles avec un ou deux agents : sur de petits PBK6 (ceux qui avaient remplacé les trolleys), et sur un SC10. Une photo de Jean-Henri Manara montre aussi un bus Citroën poitevin ainsi aménagé. Mais à Poitiers le receveur, adossé au flanc droit, était placé juste après la porte avant. Malheureusement le SC10, à portes en 402, était garé hors service, quant aux Berliet PBK6 je ne sais plus si le siège (situé après la porte avant décalée après l’essieu) était occupé à ce moment-là par un receveur ou par un voyageur. Et je n’avais pas vu de Citroën — ce n’était pas mon modèle préféré, comme un truand le dit dans Les tontons flingueurs, au sujet des chars Patton.

À Grenoble la première tranche de trolleybus Renault ER100 était aussi équipée d’un poste de receveur après la porte avant.

Malgré la qualité déplorable, ou plutôt immonde, des images j’ai redessiné le diagramme du modèle de Rouen, à cause de cette particularité dans l’implantation du poste du receveur, très atypique et qui a aussi été appliquée sur les SC4b rouennais (le modèle rallongé à trois portes en 444, avec un capot saillant d’une esthétique tragique). Sur les nombreuses photos des véhicules rouennais, prises par Jean-Henri Manara, on n’aperçoit pas de poste de receveur, sans doute parce qu’il était rudimentaire et que le siège n'était pas surélevé.

Ces diagrammes de la pub sont d’un grand intérêt. Voici celui des AP52 de Rouen.

_______________

Dans cette documentation Chausson de 1957 on voyait aussi :

— une photo d’un bus de la RATP, à deux agents, trois portes en 422, sur la ligne 28 ;

— des illustrations d’ambiance dessinées à la plume dans un style vieillot et un peu maladroit ;

— une carte de France et une autre du monde, toutes deux très sommaires, avec la localisation des villes clientes.

Pour qui serait intéressé, elle est toujours à vendre depuis au moins un an, voici son adresse sur Ebay :

https://www.ebay.ie/itm/1954-Chausson-T ... XQwwlSCOkN

Il faut tout de même compter 62 dollars avec le port (± 49 euros), pour quatre pages seulement !

Sur tous les diagrammes des Chausson figure à l'arrière gauche une porte battante qui servait d'issue de secours, en plus des quelques vitres latérales que l'on pouvait relever ou briser.

À Angers les Renault-Saviem R4201 (probablement) et R4211 (sûrement) étaient équipés de portes battantes à l'arrière gauche, avec un loquet rudimentaire pour les condamner (sur les n° 50 et 59 à deux portes en 033 il y en avait effectivement une à gauche, voir le sujet « On a retrouvé le 52 ! » où une photo montre cette porte, mais à droite je ne sais plus). Il n'y en avait pas sur les Berliet.

Sur les Chausson des Transports Démas (ex-Siroux) je pense qu'il n'y avait pas une telle porte sur le Chausson APU. J'ai oublié pour l'AP52 avec cabine de receveur et capot de ligne. Les SC4 ex-78 n'en n'avaient pas, les Renault ex-Nancy R42314 non plus.

À vrai dire, ces portes qu'on aurait facilement pu ouvrir pendant la marche pouvaient être plus dangereuses que sécurisantes.

_______________

• Nota : ce diagramme a été réalisé à partir d'une image très dégradée. Il se peut qu'il y ait des erreurs ou approximations.

Justement, dans une documentation publicitaire, que j’avais aperçue sur Ebay ou sur Delcampe, figuraient divers types d'autobus Chausson, à un seul ou à deux agents.

Ce dépliant publié par Chausson est rédigé en anglais, il comporte quatre pages et date de 1954. Les véhicules présentés étaient des AP52 (avant plat, arrière bombé à trois fenêtres, pavillon surbaissé). Il n'y avait plus de nez-de-cochon mais les APU n'étaient peut-être pas encore au catalogue.

La qualité des clichés fournis par la vendeur était au-dessous de tout. La typo des textes était presque illisible, avec d'énormes pixels. Bien sûr il aurait suffi de l'acheter, mais il y avait juste un souci : le prix exorbitant. Le vendeur était aux USA, si je me souviens bien.

Dans ce document il y avait des indications précieuses, notamment le diagramme du plan de ces autobus :

— le modèle à un agent pour Bordeaux (CGFTE), trois portes en 222 ;

— celui de Lyon (OTL), à deux agents, avec entrée par l’arrière (trois portes en 422) ;

— le modèle de Lille-Roubaix-Tourcoing (ELRT), à deux agents, à deux portes en 402 et entrée par l’arrière ; c’est d’un grand intérêt car en général on ne voit que des photos de Chausson ELRT à un seul agent et, si j’avais un présomption pour une éventuelle et ancienne exploitation avec deux agents, je n’en avais aucune preuve ;

— enfin, et pas le moins intéressant, celui pour Rouen (CTR), à trois portes en 222, à deux agents mais avec cette rare particularité : l’accès se faisait par l’avant, le poste du receveur, adossé au flanc droit, était situé entre les portes avant et médiane.

Aux États-Unis, dans les grosses motrices de tramways Peter Witt construites à partir de 1921, le receveur était placé d’une façon assez semblable, mais il était adossé au flanc gauche, face à la porte centrale, qui était réservée à la sortie (il n'y avait en principe pas de porte arrière). On montait par l'avant et on payait en passant devant le receveur (on pouvait alors s'assoir dans la partie avant ou la partie arrière) ou seulement avant de descendre : le principe de perception était le Pay as you pass, ainsi on ne payait pas forcément dès la montée, on pouvait même faire tout le voyage (mais en restant dans la partie avant) et ne payer qu'avant de descendre.

En France cette implantation atypique du poste du receveur avait pour avantage de permettre, selon les heures ou les lignes, une exploitation à un seul ou à deux agents, toujours par la même porte et sans changer le sens de circulation des voyageurs. Je l’avais constatée aussi à Orléans en 1967 ou 1968, sur des Chausson AP52 et sur des PH80. J’y avais pris un AP52 de la TREC ainsi disposé, il y avait bien un receveur à son poste, c’était sur la ligne B, Grand-Villiers—Paul Bert. Mais sur le PH80 que j’y avais aussi vu, le siège du receveur n’était pas au milieu mais juste après la porte avant, je ne sais plus si j’avais roulé dedans (sans receveur) ou s’il était garé. Il roulait de tels bus sur la ligne J (Acacias—Candole), mais sans receveurs.

J’avais vu aussi à Poitiers, en 1967, des bus compatibles avec un ou deux agents : sur de petits PBK6 (ceux qui avaient remplacé les trolleys), et sur un SC10. Une photo de Jean-Henri Manara montre aussi un bus Citroën poitevin ainsi aménagé. Mais à Poitiers le receveur, adossé au flanc droit, était placé juste après la porte avant. Malheureusement le SC10, à portes en 402, était garé hors service, quant aux Berliet PBK6 je ne sais plus si le siège (situé après la porte avant décalée après l’essieu) était occupé à ce moment-là par un receveur ou par un voyageur. Et je n’avais pas vu de Citroën — ce n’était pas mon modèle préféré, comme un truand le dit dans Les tontons flingueurs, au sujet des chars Patton.

À Grenoble la première tranche de trolleybus Renault ER100 était aussi équipée d’un poste de receveur après la porte avant.

Malgré la qualité déplorable, ou plutôt immonde, des images j’ai redessiné le diagramme du modèle de Rouen, à cause de cette particularité dans l’implantation du poste du receveur, très atypique et qui a aussi été appliquée sur les SC4b rouennais (le modèle rallongé à trois portes en 444, avec un capot saillant d’une esthétique tragique). Sur les nombreuses photos des véhicules rouennais, prises par Jean-Henri Manara, on n’aperçoit pas de poste de receveur, sans doute parce qu’il était rudimentaire et que le siège n'était pas surélevé.

Ces diagrammes de la pub sont d’un grand intérêt. Voici celui des AP52 de Rouen.

_______________

Dans cette documentation Chausson de 1957 on voyait aussi :

— une photo d’un bus de la RATP, à deux agents, trois portes en 422, sur la ligne 28 ;

— des illustrations d’ambiance dessinées à la plume dans un style vieillot et un peu maladroit ;

— une carte de France et une autre du monde, toutes deux très sommaires, avec la localisation des villes clientes.

Pour qui serait intéressé, elle est toujours à vendre depuis au moins un an, voici son adresse sur Ebay :

https://www.ebay.ie/itm/1954-Chausson-T ... XQwwlSCOkN

Il faut tout de même compter 62 dollars avec le port (± 49 euros), pour quatre pages seulement !

Sur tous les diagrammes des Chausson figure à l'arrière gauche une porte battante qui servait d'issue de secours, en plus des quelques vitres latérales que l'on pouvait relever ou briser.

À Angers les Renault-Saviem R4201 (probablement) et R4211 (sûrement) étaient équipés de portes battantes à l'arrière gauche, avec un loquet rudimentaire pour les condamner (sur les n° 50 et 59 à deux portes en 033 il y en avait effectivement une à gauche, voir le sujet « On a retrouvé le 52 ! » où une photo montre cette porte, mais à droite je ne sais plus). Il n'y en avait pas sur les Berliet.

Sur les Chausson des Transports Démas (ex-Siroux) je pense qu'il n'y avait pas une telle porte sur le Chausson APU. J'ai oublié pour l'AP52 avec cabine de receveur et capot de ligne. Les SC4 ex-78 n'en n'avaient pas, les Renault ex-Nancy R42314 non plus.

À vrai dire, ces portes qu'on aurait facilement pu ouvrir pendant la marche pouvaient être plus dangereuses que sécurisantes.

_______________

• Nota : ce diagramme a été réalisé à partir d'une image très dégradée. Il se peut qu'il y ait des erreurs ou approximations.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

Cette disposition à Rouen ne l'était pas sur les premiers Chausson (APH47,48,50 et l premiers 52)

Elle a été introduite avec la transformation des trolleybus CS60 recarrossé avec une porte dans le porte à faux avant et n'ayant pas de porte arrière le poste de receveur a été mis ainsi.(sauf 2 TB VBRh ex.Strasbourg)

par la suite les bus avec2 agents ont été équipés sur le même principe y compris les AHH5222 !

Mais il y a eu peu de bus à 2 agents et avec l'arrivée des SC10 3 portes, c'est le self service qui a été introduit

Elle a été introduite avec la transformation des trolleybus CS60 recarrossé avec une porte dans le porte à faux avant et n'ayant pas de porte arrière le poste de receveur a été mis ainsi.(sauf 2 TB VBRh ex.Strasbourg)

par la suite les bus avec2 agents ont été équipés sur le même principe y compris les AHH5222 !

Mais il y a eu peu de bus à 2 agents et avec l'arrivée des SC10 3 portes, c'est le self service qui a été introduit

- citaro27

- Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1818

- Inscription: 16 Avr 2009 8:11

Re: Hommage aux bus et cars Chausson

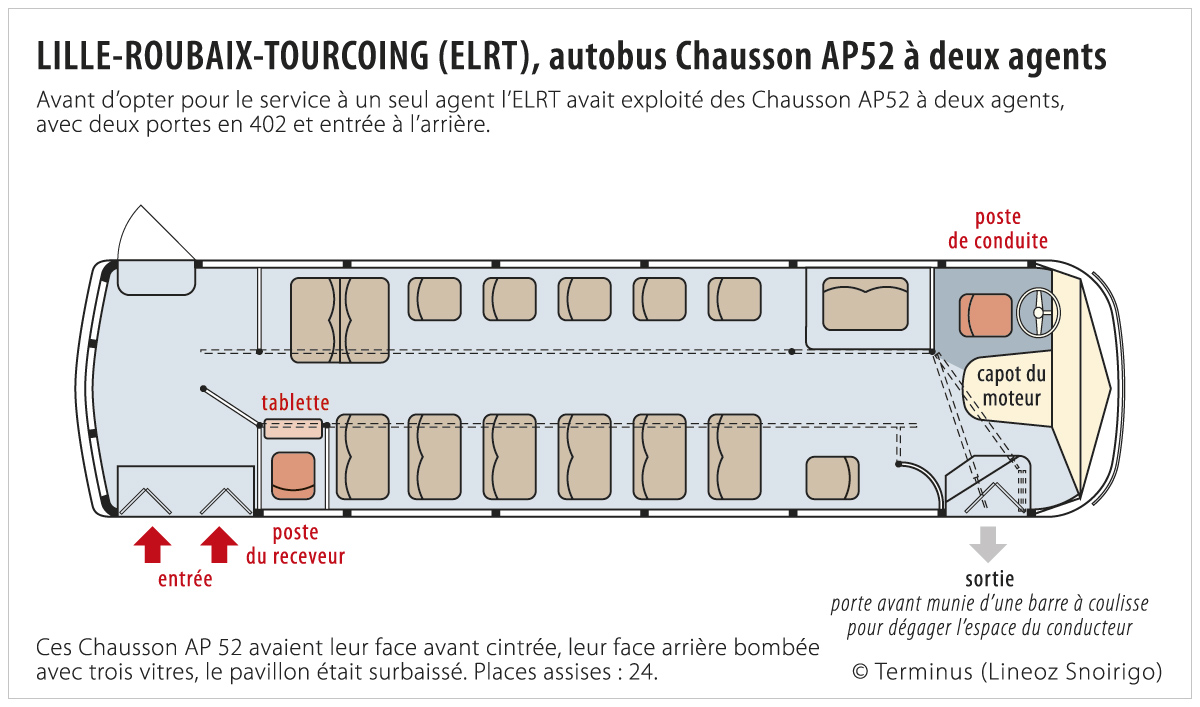

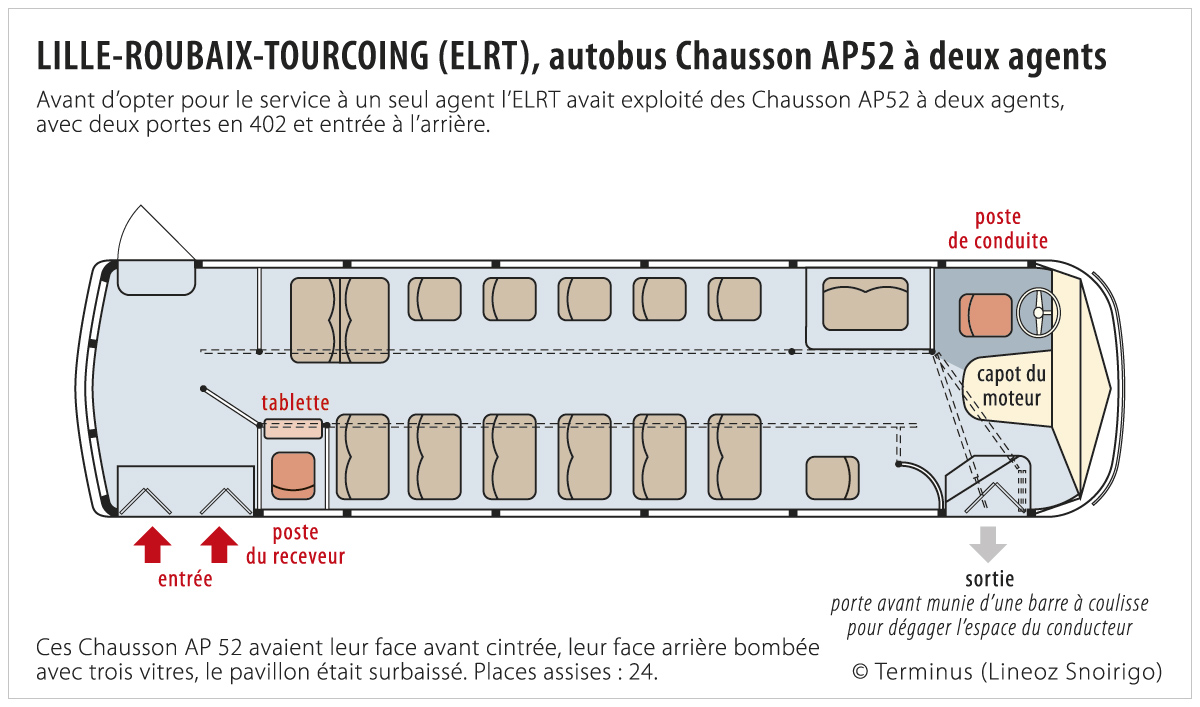

Et maintenant, voici le diagramme du Chausson AP52 de l'ELRT (Lille-Roubaix-Tourcoing), selon le document publicitaire de Chausson datant de 1954.

Ce type d'autobus fonctionnait avec deux agents, avec entrée à l'arrière. Il était muni de deux portes en 402.

Le diagramme de 1954 atteste que l'ELRT continua l'exploitation avec deux agents lorsqu'elle convertit à l'autobus les anciennes lignes de tramways (on ne trouve pas de photos de Chausson de l'ELRT à deux agents, du moins je n'en n'ai vu aucune, ce qui me fit douter de leur existence). Sauf erreur, l'ELRT abandonna par la suite l'exploitation à deux agents, tous ses autobus fonctionnant désormais avec un seul agent. Les Chausson étaient pénalisés par une entrée par l'avant butant sur le capot du moteur, aussi l'ELRT fit modifier par Durisotti des APV en les rallongeant à l'avant pour y ménager une porte double, les trois portes étant disposées en 444. Mais la saillie du capot du moteur était d'une esthétique très disgracieuse.

Il y eut aussi à l'ELRT quelques Chausson rallongés à trois portes en 444, mais SANS saillie du capot du moteur. Leur avant était semblable à celui des APV ou SC4, l'esthétique était impeccable. C'était le modèle APH-A. Trois autobus de ce même type ont été acquis par la SGTE de Grenoble.

À la différence du réseau de Lille-CGIT, l'ELRT resta fidèle à Chausson jusqu'à l'arrivée des Saviem SC10 pour lesquels elle opta.

De son côté, la CGIT abandonna Chausson pour se fournir en Isobloc, puis en Brossel et, encore plus tard, en CBM (au début des années 80).

Lors d'une visite en 1977 j'avais pris les trams de Roubaix et de Tourcoing, ils fonctionnaient avec un seul agent.

Ce type d'autobus fonctionnait avec deux agents, avec entrée à l'arrière. Il était muni de deux portes en 402.

Le diagramme de 1954 atteste que l'ELRT continua l'exploitation avec deux agents lorsqu'elle convertit à l'autobus les anciennes lignes de tramways (on ne trouve pas de photos de Chausson de l'ELRT à deux agents, du moins je n'en n'ai vu aucune, ce qui me fit douter de leur existence). Sauf erreur, l'ELRT abandonna par la suite l'exploitation à deux agents, tous ses autobus fonctionnant désormais avec un seul agent. Les Chausson étaient pénalisés par une entrée par l'avant butant sur le capot du moteur, aussi l'ELRT fit modifier par Durisotti des APV en les rallongeant à l'avant pour y ménager une porte double, les trois portes étant disposées en 444. Mais la saillie du capot du moteur était d'une esthétique très disgracieuse.

Il y eut aussi à l'ELRT quelques Chausson rallongés à trois portes en 444, mais SANS saillie du capot du moteur. Leur avant était semblable à celui des APV ou SC4, l'esthétique était impeccable. C'était le modèle APH-A. Trois autobus de ce même type ont été acquis par la SGTE de Grenoble.

À la différence du réseau de Lille-CGIT, l'ELRT resta fidèle à Chausson jusqu'à l'arrivée des Saviem SC10 pour lesquels elle opta.

De son côté, la CGIT abandonna Chausson pour se fournir en Isobloc, puis en Brossel et, encore plus tard, en CBM (au début des années 80).

Lors d'une visite en 1977 j'avais pris les trams de Roubaix et de Tourcoing, ils fonctionnaient avec un seul agent.

Terminus

-

Terminus - Rang : Passéoz Mensuel

- Messages: 1584

- Inscription: 02 Mar 2007 17:51

Retourner vers ANGERS - Les transports de l'agglomération angevine

Qui est en ligne

Utilisateurs enregistrés: Bing [Bot]